アガリクスの栽培 第1回

みなさま、こんにちは!

これから6回にわたってアガリクス(カワリハラタケ,ヒメマツタケ)の栽培についてご説明したいと思います。

まず、はじめに「アガリクスはキノコです。農作物です」ということからお話します。

液体や顆粒、粒状になった『製品』を見ていると、ついそれを忘れがちですが、キノコであり、農産物であるアガリクスを一定の品質でお客様のもとにお届けするにはどういう注意が払われているのかを栽培段階からお伝えしたいというのが趣旨です。

なお、ここでいう『アガリクス』は、和名『カワリハラタケ』のことを指します。近年、系統的な分類が進み、これまでアガリクス=Agaricus blazei Murrillと思われていた本種が実は別種だったという説も出てきましたが、学問上ではそうであっても長い慣習を得て、一般に膾炙される名称は異なる場合がよくあります。

たとえば我が国を代表するマツタケは、本来のルールに従った学名はTricholoma nauseosumですが、長く親しまれ有名になったTricholoma matsutakeを保存名とし、変更はされていません。

ですから『アガリクス』も従来どおりAgaricus blazei Murrillの通名とします。

・種菌

種菌はアガリクスに限らずキノコ栽培において最も重要です。

私たち栽培者にとって怖いのが、菌の劣化や変異です。菌の劣化とは、ズバリ、菌の生命力が弱くなることで、変異とは遺伝子の一部が変わることを言います。

私たちがアガリクスを栽培する際に用いている菌株は、単にブラジルの野生に生えているキノコを適当に採取し、それを持ち帰って種菌に使っているわけではありません。

40年以上にわたる長い期間、有用性や安全性について研究に供じられてきた菌株を性質が変異しないように保管し、種菌をつくっているのです。

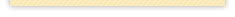

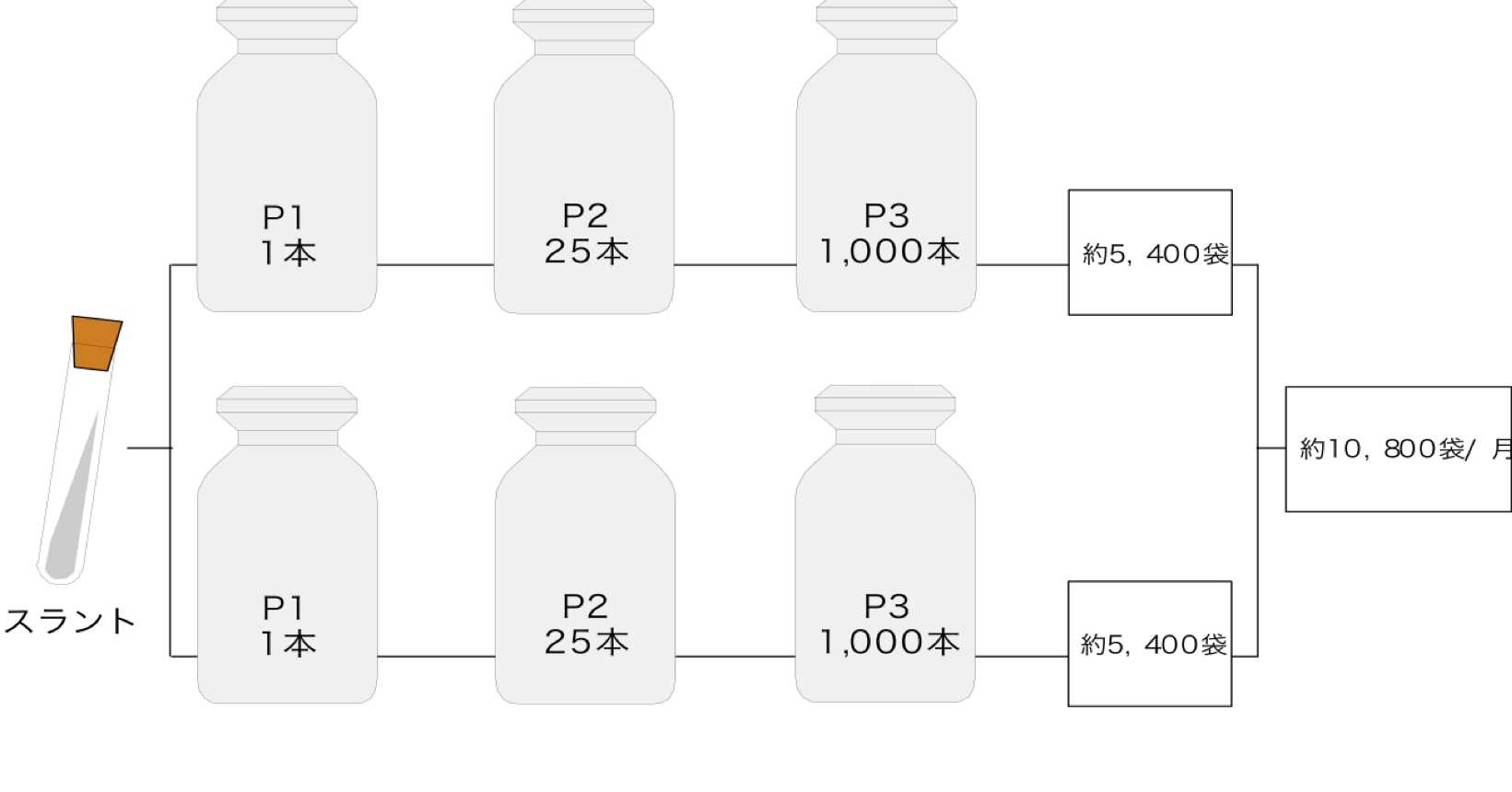

図1.は種菌作製の流れおよびロットの定義と得られた最終産物をどのようにトレースしているのかを示した模式図です。

同一スラントに由来する原菌1)、種菌2)を使用し、かつ培地組成に変更がなく得られた 子実体による乾物製品を1ロットとする。

(注1、2)慣例的に初発の原菌をP1とし、以降継代にしたがってP2、P3‥と呼ぶ。各段階で菌検査を実施し、P3を最終種菌として使用。実際にはリスクヘッジのため、必要数量の3倍のP1、2倍のP2を常時準備。

図1.スラントから栽培用培地に移行する模式図

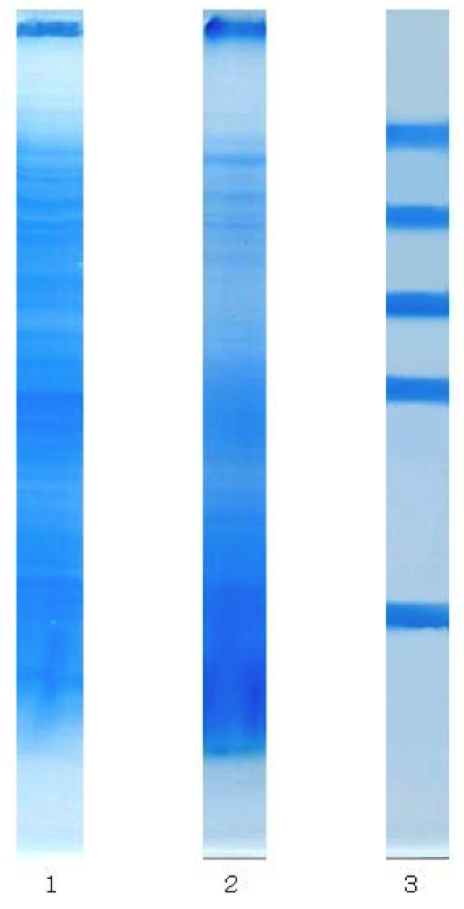

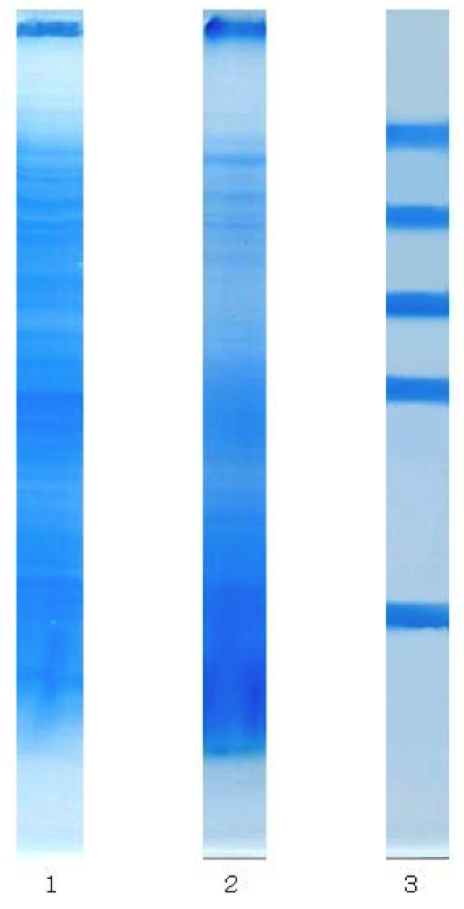

また、写真1.は最終産物であるアガリクス子実体に変異が起こっていないことを確認するために行うSDS-電気泳動像です。

写真1.アガリクス子実体のSDS-電気泳動像

- Agaricus blazei Murrill標準試料

- 検査試料

- 分子量マーカー(74,400 49,600 37,200 24,800 12,400)

このように栽培の開始以前から品質管理が行われています。

| アガリクス・ブラゼイ 本当の話 vol.1 |

|

|

【内容】

・マンガでみるアガリクス・ブラゼイ協議会の取り組み

・専門家へのアガリクス・ブラゼイについての

インタビュー

・アガリクス・ブラゼイの安全性に関する

自主ガイドライン

・アガリクス・ブラゼイ協議会について |

| 発行:アガリクス・ブラゼイ協議会 |

| アガリクス・ブラゼイ 本当の話 vol.2 |

|

|

【内容】

・マンガ「正しく選ぼう!アガリクス」

・専門家インタビュー [帯津良一 / 劉影 / インス・ピーター・リー / ジェイムズ・オースティン・タルコット]

・アガリクス・ブラゼイの安全性に関する自主ガイドライン

・アガリクス・ブラゼイ協議会について |

| 発行:アガリクス・ブラゼイ協議会 |

| アガリクス・ブラゼイ 本当の話 号外 |

|

|

【内容】

・専門家インタビュー [水上治 / 高良毅 / 筆坂秀世]

・マンガ「やっぱりアガリクス!」

|

| 発行:アガリクス・ブラゼイ協議会 |